WORKS&TOPICS

WORKS&TOPICS

2025.08.08

COLUMN

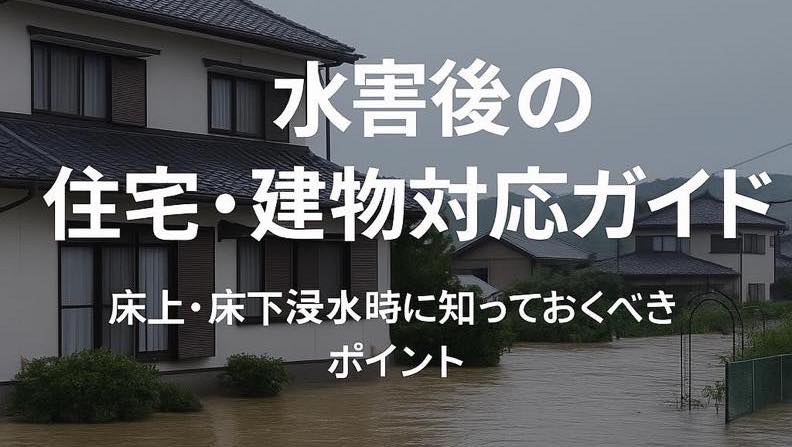

水害発生中!〜床上・床下浸水時に知っておくべきポイント〜

鹿児島県内で水害が発生しています。命を守る行動を!

令和7年8月7日未明からの大雨により、鹿児島県下の霧島市、姶良市などで浸水被害が出ています。

多くの住宅や店舗が床上・床下浸水の被害を受けているようです。

まだ被害の全容が見えておりませんが、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

週末にかけてまだ雨が降る予報で、土砂災害についてはしばらく警戒が必要ですので、

崖の近くや川、水路の近くにお住まいの方は十分にご注意ください。

まずは安全確認が最優先です

浸水被害を受けた直後は、片付けや排水よりもまず命と安全の確保が最優先です。

・感電防止のために電気のブレーカーを必ず落とす

浸水した家屋では、コンセントや配線が水に触れている可能性があります。感電事故を防ぐため、必ず主幹ブレーカーを切ってください。

・ガス漏れ防止のために元栓を閉める

ガス配管や機器が水や衝撃で損傷している恐れがあります。匂いや異音がする場合はすぐにガス会社へ連絡を。

・建物の損傷確認

壁の傾き、床の沈み込み、ひび割れなどの構造被害がないかを目視で確認。大きな異常がある場合は、その建物内に留まらず専門家や自治体に相談してください。

こうした安全確認を怠ると、二次災害や健康被害につながる可能性があります。片付けを慌てて始める前に、必ず安全の確保から行いましょう。

その上で、いくつか参考になる資料をご紹介します!

水害に遭ったときに_震災がつなぐ全国ネットワーク編集

こちらの資料は、水害にあった際にすることの一般的な手順をまとめたものです。

4ページのわかりやす資料ですので、参考にしてください。

水害に遭ったときの手引き書

建物浸水被害復旧のポイント

建物が浸水被害復旧のポイントについて、(公社)熊本県建築士会がまとめた資料がございますのでご紹介します。

球磨川が氾濫した令和2年7月豪雨の人吉での復旧作業を元に作られたものです。

①「片付けの前に被害状況の写真を撮影!」

・保険金の請求や罹災証明を取得するときの状況証拠として役立ちます。

・写真は、室内・外部を各方向撮影し、どこまで浸水したのかメジャーなどを当てた写真があるとベストです。高価な家財道具なども廃棄する前に撮影しておくことをお勧めします。

②「被害状況を各所に連絡!」

・火災保険や共済に加入している場合は被害状況を連絡してください。

・賃貸住宅の場合は家主に被害状況を連絡してください。

・市町村に罹災証明の申請を行ってください。(詳細は、市町村にお問い合わせください)

③「ライフラインのチェック!」

・コンセントが水に浸かった場合は漏電の危険があるため、プラグを抜いて、完全に乾くまでブレーカーを上げないでください。

・LP ガスの場合は、ボンベが元の位置から動いてないか、ホースに抜けがないか確認してください。

・下水については、敷地内のマンホールなどが動いていないか、詰まらず流れるか確認してください。

④「片付けは家財から!」

・乾けば使えるもの、水を吸って使えないものに分類し浸水した部屋の外に搬出します。

・壊れやすくなっている物もあるため、ゆっくり無理をせず行ってください。(重いものは複数人で)

・ごみ捨てや分別については、自治体の情報を確認して廃棄してください。

⑤「建物の基礎に水が溜まってないか確認!」

・基礎の通気口や床下点検口を覗いて確認してください。

・水が溜まっていたら、ポンプやバケツで水を排出し、木の葉や建材などの異物を取り除いてください。

・床下が土敷きの場合は、できれば流入してきた泥土を取り除いてください。

※消毒に消石灰の使用は止めてください!(カビに効果がなく、健康被害の恐れがあります。)

⑥「汚れを拭き取り乾燥させる!」

・家の大敵は「湿気」です。とにかく乾燥することが大事です。通風をよくして(可能であれば扇風機などを使って)建物を乾燥させてください。

・カビを防ぐため、次亜塩素酸ナトリウム(家庭用塩素系漂白剤でも可)、消毒用アルコール、逆性せっけんなどを使い拭き取ることをお勧めします。

⑦「床や壁を剥がす際は最小限に!」

・壁や壁の中の断熱材が濡れている場合もありますが、建築士や施工業者の助言を得てから行うか、専門業者に委託して実施することをお勧めします。 (やり方によっては、構造体を痛めたり、そのあとの復旧を難しくすることがあるためです)

⑧「処分は焦らず、慌てず!」

・大切なものを処分しすぎないように、落ち着いて分別しましょう。

・エアコン室外機は水没しても復旧することがあります。水洗い乾燥後、専門家に相談しましょう。

・写真も洗浄して残すことができます。水洗いし、重ならないよう日陰干ししましょう。

建物浸水被害復旧のポイント_(公社)熊本県建築士会

現場に貼って使える!水害後の応急対応シート

こちらは、(一社)岡山県建築士会倉敷支部が作成した資料です。

罹災した建物をリフォームするする際の流れが記載されています。

基本的にリフォームを行うための作業として書かれていて、工法等については一般例として紹介しています。

ケースバイケースで他に有効な方法もありますので、 よく分からない場合は専門家に相談してから着手してください。

現場に貼って使える応急対応シート_(一社)岡山県建築士会

建物のことは建築士にご相談ください。

各県には建築士のみが所属できる『建築士会』という組織があり、

鹿児島には『(公社)鹿児島県建築士会』があります。

建築士会とは、建築士法に基づき各都道府県に組織されている「建築士の専門家集団」です。

これらを束ねる(公社)日本建築士会連合会のホームページにも

全国の様々な団体が作成した風水害災害関連の資料を掲載していますので、

ぜひ参考にしてください。